5・7

~孝吉の日記~

雨。午前、岩田[*岩田豊雄]に来てもらってLouvre[*ルーヴル美術館]の模写許可をもらひに行たが、大使館の証明が要るのだ。雨が降る。Franco-Japonaise[*日仏]銀行へ行く。帰りにどしゃ降りで食事から帰る。Printemps[*プランタン。百貨店]の売子連がきせてくれと云て傘の中へ入て来たのには少々閉口。この所、喜劇。他の連中がきゃきゃと笑ふ。

後、大使館へ行て証明を貰ふ。

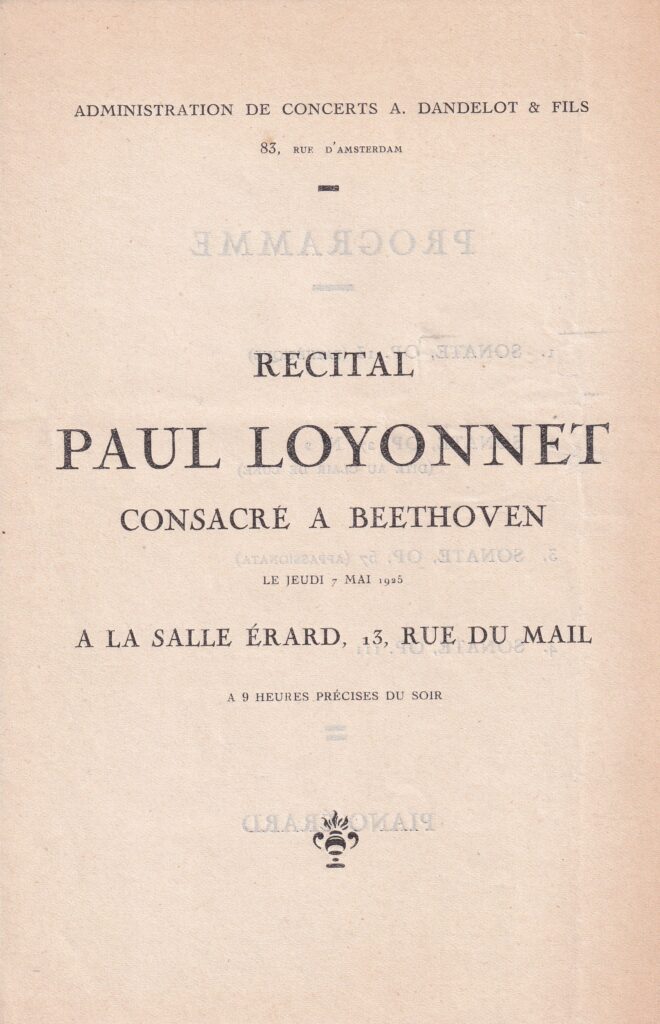

この日、パリのエラール・ホールであったフランス人ピアニスト、ポール・ロヨネ(1889~1988)のリサイタルのプログラム。リサイタルはベートーヴェンに捧げられている。

エラール社はピアノとハープを改良したフランスのメーカーだったが、経営難から1960年にガヴォー社と合併。そのガヴォー社も今は社名を留めず、現在はエラールブランドのピアノは製造されていない。

孝吉がパリから持ち帰った資料だが日記に記述がなく、聴かなかった可能性もある。

5・8

~孝吉の日記~

金。午後、瀧山氏[*瀧山源三郎]とACADÉMIE DE LA GRANDE CHAUMIÈRE[*アカデミー・ドゥ・ラ・グランド・ショーミエール。美術学校]へ行く。

二時より七時迠。

初めは一時間ポーズを二回。次は三十分のポーズ。次は五分間毎にポーズを変へる。他に日本人も二三人は見へた。

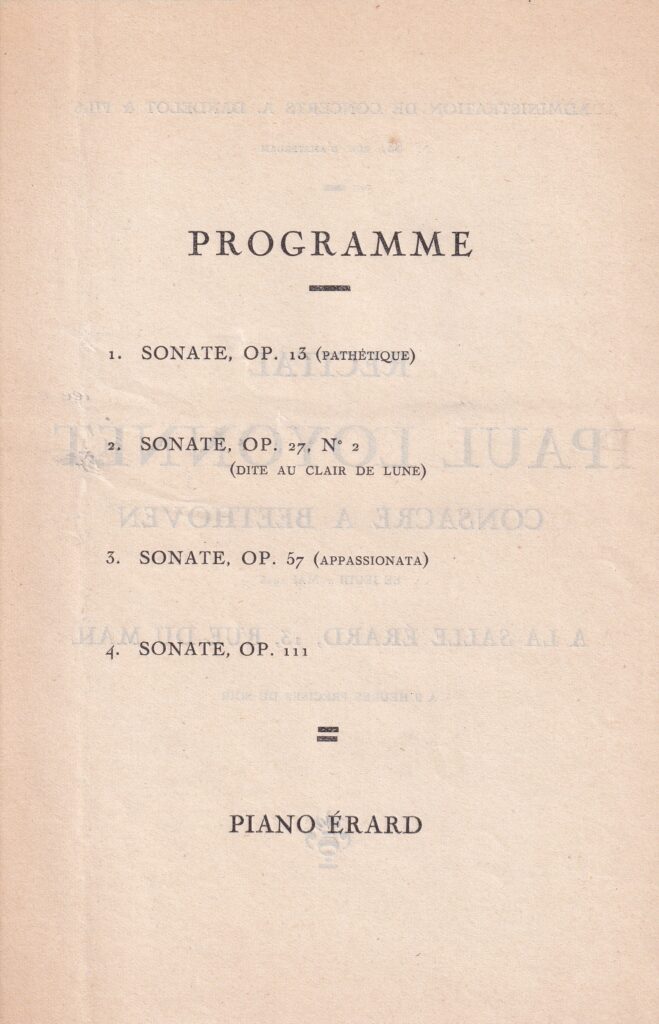

この日から翌朝にかけてモンパルナスで開かれた大熊座舞踏会のポスター。プログラムとともに孝吉がパリから持ち帰ったが、日記には記されておらず、参加したかどうかは定かでない。

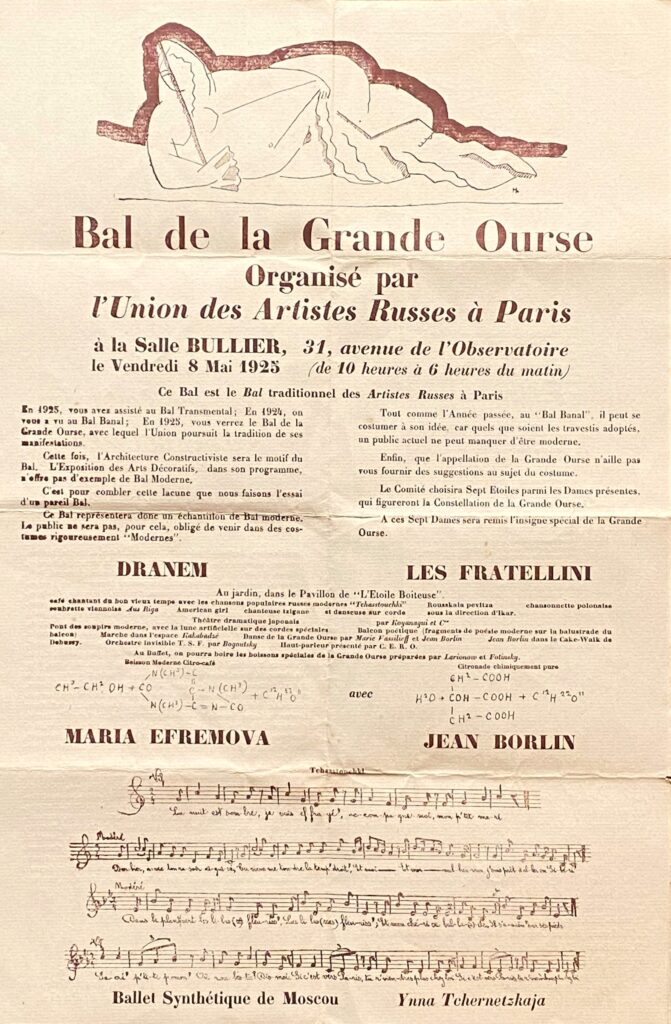

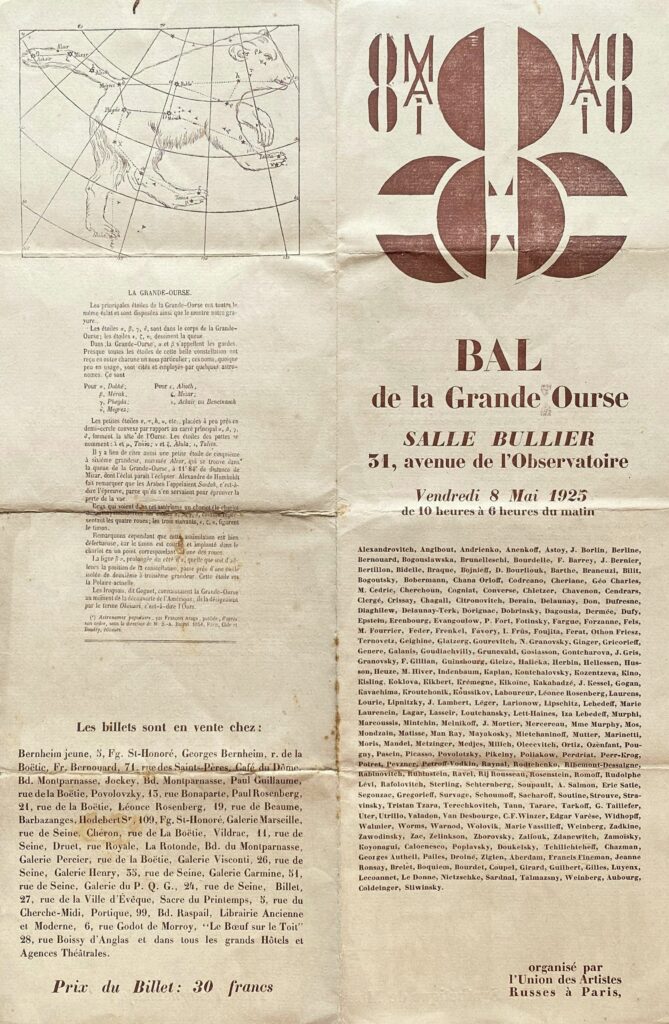

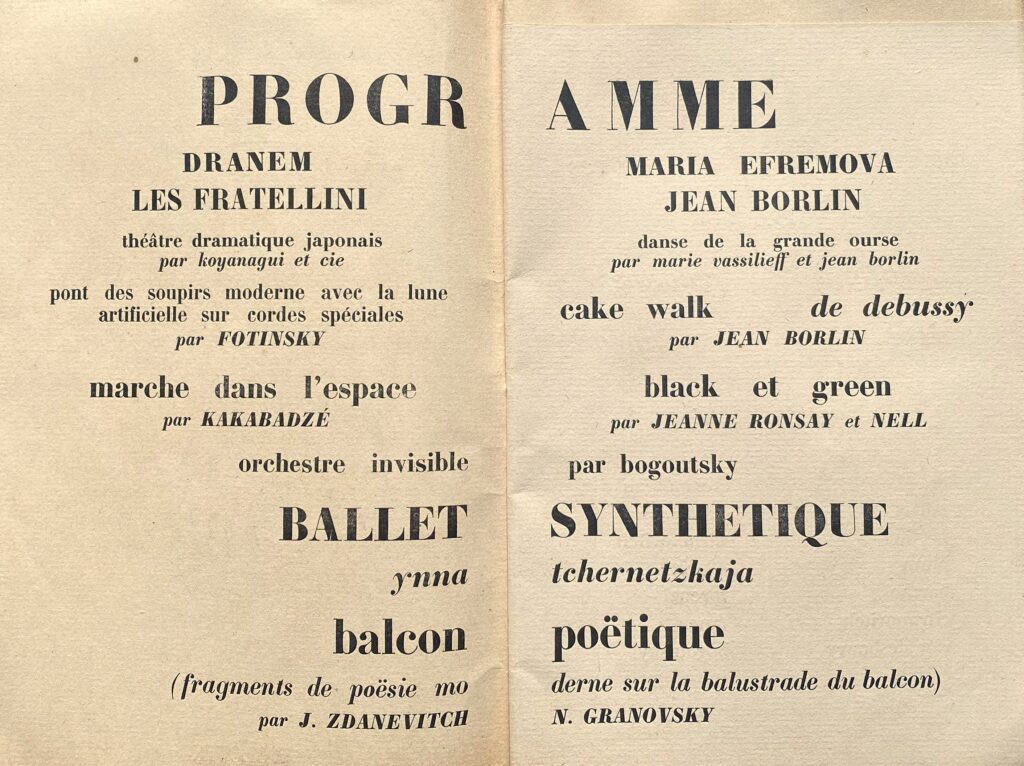

大熊座舞踏会のプログラム。「バレエ・スエドワ」(スウェーデン・バレエ団)のスターダンサーだったジャン・ボルランらの名に交じって、「koyanagui et cie」(こやなぎ一座)の日本の演劇が予定されている。

他のページには、アール・デコ博のソ連館に関わったメーリニコフとロトチェンコのほか、ピカソやゴンチャロワ、ラリオノフ、レジェらのイラストも掲載されている。

■大熊座舞踏会と構成主義、そして「Koyanagui」

アール・デコ博覧会(現代装飾美術・産業美術国際博覧会)の開会式から10日後の1925年5月8日から翌朝にかけ、パリのモンパルナスで博覧会に合わせた催しがあった。

「大熊座舞踏会」。パリ・ロシア芸術家連合が主催した。ポスターとプログラムによると、コメディアンや道化師、ダンサーらが登場。パリで活動する各国の芸術家たちを中心に仮装して集い、踊ったり、語らったりして楽しむ交流の場だったとみられる。閉会は午前6時。夜通しの社交が当時のパリ芸術界の気分を伝える。

アール・デコ博のプログラムに現代の舞踏会がないため試みた。ポスターにはそう書かれている。場外で芸術家たちが企画した博覧会関連イベントともいえよう。

もっとも、同連合主催の仮装舞踏会は初めてではなく、遅くとも1923年から毎年開かれている。24年は、パリ五輪に合わせてスポーツの衣装での参加が求められた。

25年の主題は「構成主義建築」。アール・デコ博に出展していたソ連館と深い関わりがあった。ソ連館は直線的、ガラス張りで、装飾を削ぎ落としており、ル・コルビュジエの「エスプリ・ヌーヴォー館」とともに話題を巻き起こしていた。

設計を担ったのはロシア構成主義建築を代表する一人となるコンスタンチン・メーリニコフ(1890~1974)。インテリアもロシア構成主義の芸術家アレクサンドル・ロトチェンコ(1891~1956)が手掛けていた。2人はこの舞踏会のポスターに名を連ね、プログラムにイラストも寄せている。

舞踏会の企画の中心には、ミハイル・ラリオノフ(1881~1964)がいた。革命前にはロシア・アヴァンギャルドを牽引した芸術家のひとりだ。1915年にロシアを離れ、セルゲイ・ディアギレフ(1872~1929)がパリで創設したバレエ・リュス(ロシア・バレエ団)の舞台美術を手掛けていた。舞踏会を通じ、ロシア生まれの構成主義を広く伝えようとしたのだろう。

ポスターでは当日の衣装について、現代の舞踏会の代表例になるからといって「厳密に『現代的』」な衣装で来なくてもいい」としている。「大熊座」の名はヒントにしないで、ともある。「構成主義建築」をどう仮装に反映させるのか。難しいお題のヒントを探るため、アール・デコ博のソ連館に足を向け、じっくり眺める参加者もあったに違いない。

舞踏会を経て、構成主義建築は少なくともパリの芸術界に広く知られることになっただろう。なにしろ、舞踏会の賛同者、あるいは協力者などとしてポスターに名を連ねる人は約240人に上る。しかも前衛芸術家を主としてそうそうたる顔ぶれだ。

ロシア出身者では、前述のラリオノフや、パートナーでやはりロシア・アヴァンギャルドの画家ナタリア・ゴンチャロワ、メーリニコフ、ロトチェンコ、ディアギレフのほか、やはり母国でロシア・アヴァンギャルドに参加していたシャガール、ザッキンら。ダンサーのために衣装を制作し、その出演を見るためこの舞踏会場ビュリエ・ホールの常連だったソニア・ドローネーや、ディアギレフの依頼で作曲を手掛けたストラヴィンスキーの名もある。

ロシア出身者以外では、ブールデル、ブラック、ドラン、デュフィ、フリエス、キスリング、マリー・ローランサン、マティス、マン・レイ、パスキン、ピカソ、ユトリロら。ディアギレフの依頼作がある作曲家ラヴェルの名も挙がっている。

1917年のロシア革命後、パリへ移住するロシア人芸術家は増えていた。彼らの活躍と人脈の広さ、世界中から集まった芸術家が美術、舞台芸術、音楽、建築、写真の垣根を越えてつながり刺激し合う当時のパリ芸術界の活気がうかがえる。

約240人の中に、2人の日本人の名がある。1人は藤田嗣治。前年の「五輪舞踏会」では、日本のスポーツを披露している。

いま1人は「Koyonagui」[*ママ。「Koyanagui」の誤植とみられる]だ。名を連ねたばかりか、ポスターやプログラムによると、「koyanagui et cie」(こやなぎ一座)は著名なプロたちに交じって、日本の演劇を上演している。プログラムをさらに繰ると、フランスの建築家「オーギュスト・ペレ事務所の建築家グループ」の一覧名にも「koyanagui」が登場する。

いろんなページに登場する「こやなぎ」はファースト・ネームを付して区別されておらず、おそらく同一人物だろう。とすれば、いろんな顔を持つ「こやなぎ」は、1921年に美術と舞踏の研究のため渡仏し、藤田と交流があった小柳正(1897~1948)をおいてほかにない。

小柳は北海道生まれ。岡田三郎助に師事し、渡仏以前に日本美術院洋画部展に入選している。フランスでは23年にサロン・ドートンヌの会員となった。藤田の2番目の妻で「モンパルナスの大姉御」と呼ばれたフェルナンド・バレエとの恋愛でも知られる。

《仮装舞踏会》《サーカスの家族》といった油彩作品にはこうした場への思い入れがにじむ。見て楽しみ、描くにとどまらず、自ら演じる側に回ったことまであった小柳。いかにも「エコール・ド・パリの画家」である。

一時帰国を挟んで18年に及ぶパリでの生活は、第2次世界大戦によって打ち切りに追い込まれた。1939年に帰国。42年には「小柳倍伸」名で東京で個展を開いて滞欧作を展示したが、戦後まもない48年に没している。

【主な参考文献】

『知られざる画家 上山二郎とその周辺―1920年代パリの日本人画家たち』芦屋市立美術博物館、1994年

鈴木正實「パリ派と北海道派」北海道立近代美術館編『北海道美術あらかると』北海道新聞社、2008年