~孝吉の日記~

水。曇。Exposition des arts décoratifs[*アール・デコ博覧会]開会の初日に見に行く[*1]。陳列はまだ出来て居ない。庭の花の飾り付けや、Printemps[*プランタン]やBon Marché[*ボン・マルシェ]、Lafayette[*ラファイエット]、Louvre[ルーヴル]などの大商店が造た建築は金がかかって立派だ。さすが新らしいdécoration[*装飾]でよいものも多い。アレキサンダー橋[*アレクサンドル3世橋]ぎはに日本館が建てゐる。外観は貧弱で他に比して小さくて見られないが、座敷の設備など当地の人には珍らしいと見えて人目を引いてゐた。

夜、川島氏[*川島理一郎。妻エイも一緒だったとみられる]、岩田氏[*岩田豊雄]、マリイさん[*マリー・ショウミー]などとSaint-Michel Restaurantで晩餐[*2]。夜、本名氏[*本名文任]が見へる。

【註】

*1 開会式は4月28日にあった。

*2 翌30日付の日記を見れば、送別の宴だった。

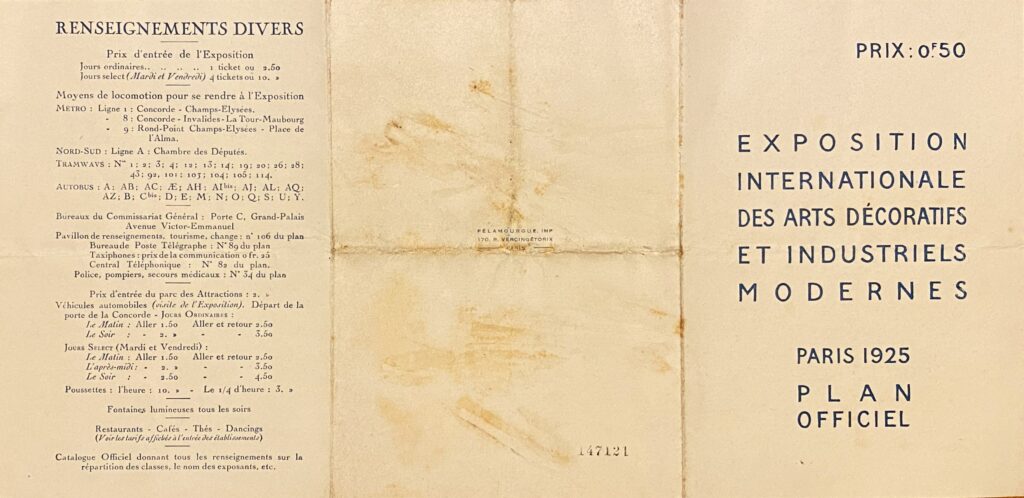

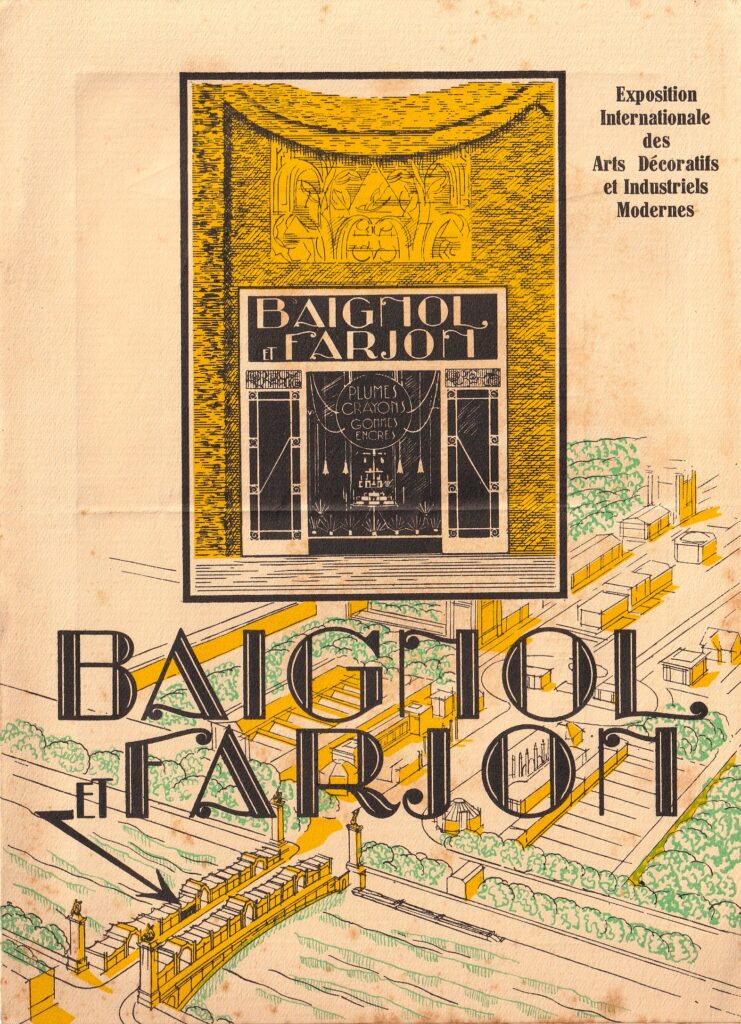

孝吉が持ち帰った現代装飾美術・産業美術国際博覧会(アール・デコ博覧会)の公式マップ。会場マップは上が南。セーヌ川を挟んでパヴィリオンが立ち並んだ。入場料は通常日が2.5フラン、特別日の火曜と金曜は10フランとある。孝吉がこの年1月に利用した学食のメニューによると、ミネラルウォーターのペリエ1本が2.5フラン、フィルターで淹れたコーヒーが1杯1フランで、気軽に足を運べる博覧会だった。秋まで半年間の会期中に延べ約1600万人が訪れている。

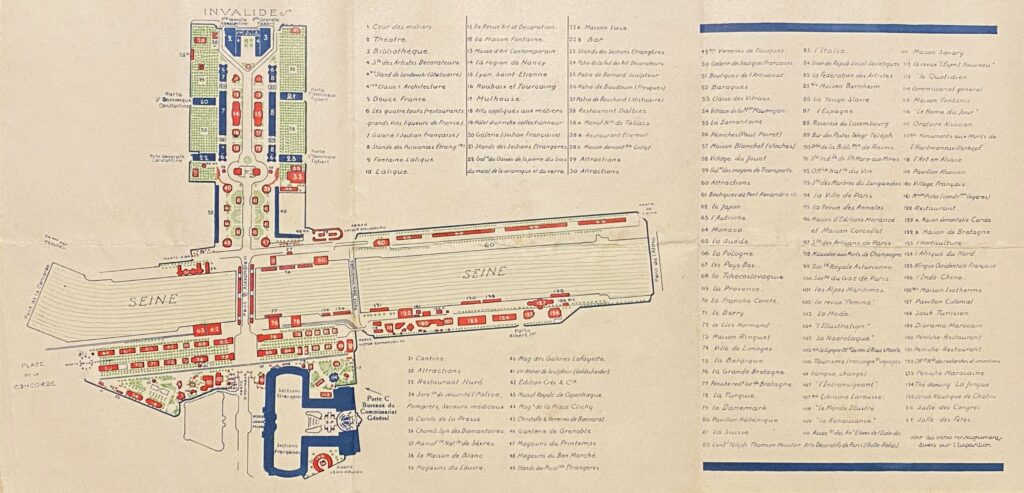

フランスの筆記具メーカー、ベニヨール・ファルジョン社のパンフレット。セーヌ川に架かるアレクサンドル3世橋の上にも企業がずらりと出展した様子を伝える。

日記の通り、アール・デコ博会場で注目を集めたものの一つは、百貨店が競い合ったパヴィリオン群だった。写真では分かりにくいが、ボン・マルシェのパヴィリオン(孝吉が現地から持ち帰った絵はがきより)はピラミッドのように階段状に積み上げた外観で、壁面にはアール・デコの特徴である幾何学的な模様が施されている。円弧と直線を組み合わせた大胆な正面デザインも、有機的な曲線を多用して19世紀末から20世紀初頭にかけて流行したアール・ヌーヴォーとの違いをはっきりと打ち出している。

百貨店ギャラリー・ラファイエットのパヴィリオン(同)。入り口上部の大きなステンドグラスは光を放つ太陽のような放射状のデザインで、建築とともに直線美が際立った。

■「馬鹿らしいことのよう」、一転 ―アール・デコ博

「すぐ先に伊太利から帰て来た目には馬鹿らしい事のやうだ」。4月12日、準備が進む現代装飾美術・産業美術国際博覧会(アール・デコ博覧会)会場を目にして、日記にそう綴った孝吉だった。アール・デコ博に対するやや冷めたまなざしすらうかがえる。イタリアでエトルリアやローマ、ギリシャの古代美術に対する傾倒を深めてパリに戻ったばかり。イタリアは13年先立つ1902年にトリノで現代装飾美術国際博覧会を開いた国でもある。

ところが、孝吉は開幕を待ち構えていたかのように早々に博覧会場へ足を運んだ。そればかりか、秋の閉幕までの半年間に少なくとも10回訪れている。それはなぜだっただろうか。

早速の訪問は、会場に同行したかは不明なものの、帰国を控えこの日見たに違いない川島夫妻に合わせてのことだったに違いない。そして、行ってみれば予想を超えて興味深く、くまなく見て回りたくなったのだろう。

アール・デコ博は当初、1915年に開催が予定されていた。だが、第1次世界大戦などで何度も延期され、ようやく実現に漕ぎ着けた。フランスにとっては、産業デザイン分野で先行するイタリアやドイツに対して巻き返しを図るため、満を持して開いた博覧会だった。欧州を中心に22カ国が出展し、建築や家具・調度品、衣装、装身具、イルミネーションなどの展示を繰り広げた。とても1日や2日では見切れないほど盛りだくさんで、照明が美しい夜も見ものだった。平常日の入場料がミネラルウォーター1本分とあれば、繰り返し足を運んだのは孝吉だけではあるまい。

やがて偶然に知り合う若手建築家もその一人だった。孝吉は、新しい建築潮流を学ぶ意気込みに満ちた友を得て、何度も連れ立って会場へ向かうことになる。