4・16

~孝吉の日記~

木。曇。午前、Porte Maillot[*ポルト・マイヨ]で開かれてゐるSalon indépendants[*アンデパンダン展]を見に行く。三千点。その内つまらないものが九分五厘を占めて居るのは閉口した。

しかし三十枚程は少し新しくて面白いものもあった。面白い以上に偉大なるものは殆んどWaroquier[*1]のOrvieto[*《オルヴィエート》]とAlix[*アリックス]の大作、海岸漁夫の二点位だった。WaroquierのOrvieto、それは崇高だった。

夜、本名さん[*本名文任・蝶夫妻]のお家で晩餐をよばれる。

【註】

*1 アンリ・ド・ヴァロキエ(1881~1970)。フランスの画家、彫刻家、版画家。1927年に、川島理一郎と梅原龍三郎が前年に創設したばかりの国画創作協会第二部の在外会員となっている。

4・17

~孝吉の日記~

金。晴。本名さん[*本名文任]の忘れものをさがしに川島さん[*川島理一郎]が警察へ行く。それから又、Lloyds National Bank[*Lloyds and National Provincial Foreign Bank]へ来てもらう。午後、昨日Indépendants[*アンデパンダン展]で見たWaroquierさん[*ヴァロキエ]のOrvieto[《オルヴィエート》]を西村の兄[*1]の為に分けてもらへるそうだから、川島さんとPantheon[*パンテオン]近くのアトリエを訪ねる。氏のアトリヘは六階で中々心持よい光線と装飾だった。三四枚、旧大作を見せてもらったが、あのOrvietoには及ばない。是非Orvietoを分けてほしいと云て、他へ売れて行かうとしてゐるものを7000frsで分けてもらうようになった。今春のIndépendants三千点のうちの第一の画だ。五十号だ。

その他旧作、伊太利アッシジ、ベロナ、オルビエト、ベネチヤのよい沢山の作品をphotograph[*写真]で見せてもらって感心した。氏の心持のよい確りした語調はさすが芸術家だと思た。自分の最初の先生は日本だったが、今やうやく自分に立ち帰たと云われた。その他、素描も見る。

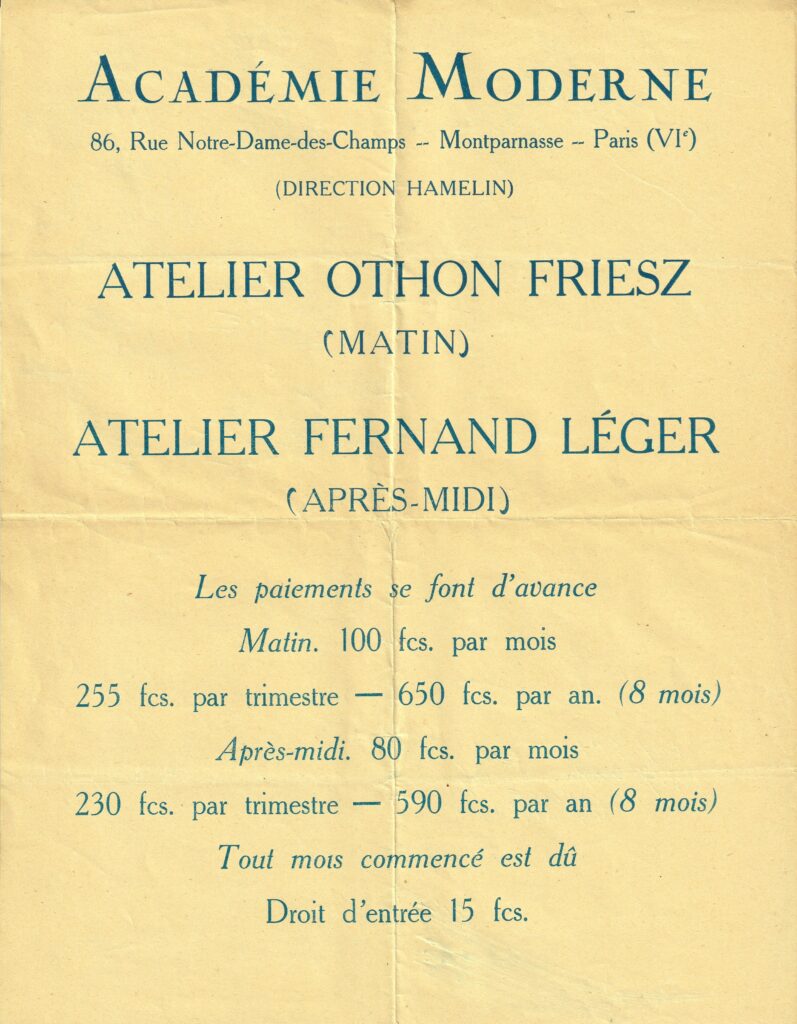

夜はNotre-Dame-desChamps[*ノートルダム・デ・シャン]通附近のフリエスのAcadémie Moderne[*2]や、Académie Ranson(Bissière)[*3]

などを見に行たが、一所だけ夜学をやって居たが、大抵は夜はないと見へる。本名さんところへよって帰る。

【註】

*1 8つ違いの実兄、西村總太郎(1890~1955)。1911年の養子縁組に伴い、大橋彌太郎を改め西村總太郎を名乗った。西村家は京友禅の老舗である現在の「千總」を営む家。總太郎は11年から12年にかけて英国を視察して貿易部門を担い、18年の部門独立とともに西村貿易社長となった。先代の死去に伴い、35年に第13代西村總左衛門を襲名。店を株式会社化した37年から第2次世界大戦を挟んで55年まで千總商店、改称して千總の社長を務めた。孝吉は20~23年に川端画学校で洋画を学んだ際、東京の總太郎宅に寄寓している。總太郎(後の總左衛門)も宋磁をはじめ古美術、洋画、日本画などに関心が深く、孝吉に欧州での美術品購入を依頼していた。

*2 私設の美術学校「アカデミー・モデルヌ」。フェルナン・レジェ(1881~1955)とアメデエ・オザンファン(1886~1966)が1924年1月、パリ・モンパルナスに開設したばかりだった。オトン・フリエス(1879~1949)は教鞭を執ったひとり。孝吉が持ち帰った受講案内のチラシによると、この時期には朝はフリエス、午後からはレジェが指導していた。

*3 私設の美術学校「アカデミー・ランソン」。ポール・ランソン(1862~1909)が1908年にパリに設立。1955年に閉校するまで、孝吉が挙げたロジェ・ビシエール(1886~1964)ほか大勢が指導に当たった。

孝吉がこの日にアカデミー・モデルヌから持ち帰ったとみられる受講案内のチラシ。受講料はアカデミー開設者のレジェよりフリエスをやや高く設定している。

■「最初の先生は日本」-ヴァロキエとジャポニスム

「自分の最初の先生は日本だった」。アンデパンダン展で最も気に入った作品を売ってもらおうと、川島理一郎とアトリエを訪ねた孝吉に、画家アンリ・ド・ヴァロキエ(1881~1970)はこう話したという。

ヴァロキエは川島の友人。川島によると、1911年にヴァロキエの絵を初めて見た頃には、歌川広重そっくりの作品を和紙に水彩で描いたり、カンヴァスに油彩で描いたりしていた[*4]。

19世紀半ばから浮世絵への関心に始まり、欧州の美術に影響を与えたジャポスム。ゴッホやモネがよく知られるが、1世代ほど後のヴァロキエも日本の美術に大きな影響を受けた時期があったのだろう。

その後の模索を経て、孝吉がアトリエを訪ねた1925年には「今やうやく自分に立ち返た」。川島も、この折の会話だろうか、日本訪問を勧めた際のヴァロキエの言葉をより詳しく書き留める。「二十年前なら日本へ直ぐでも飛んで行くのだが、然し今はやうやくいろいろの苦心や経験によつて自分の絵が出来上つたのだ。今日本に行く事は非常に自分には危険と思ふ。それは日本のよい古美術に心が動く。すると自分を屹度崩されて終ふ。今になって自分の絵が崩れたら、再び建て直した時には自分は死ぬかも知れない」[*5]

訪日を断る口実として誇張した可能性がないとはいえない。それでも、日本の美術に心酔した過去を画家が自らの口で語り、1920年代半ばになお、たどり着いた作風を突き崩されかねないほど美意識を揺さぶるものと評価しているのは興味深い。

【註】

*4 川島理一郎『旅人の眼』龍星閣、1936年

*5 同上。