~孝吉の日記~

Pesto[*ペスト。Paestum(パエストゥム)]行

日曜。曇。小雨。朝晴れてゐたので、ねむいが六時から起きて七時廿五分の汽車でPestoへ出かける。Vesuvio[*ヴェスヴィオ山]の麓、Napoli湾の海岸を走る。Salerno[*サレルノ]附近、Vietri[*ヴィエトリ]の駅から断崖の上に白い洋館の街が輝く。

Pesto

Battipaglia[*バッティパーリア]通過。それから四つ目の駅がPestoである。

駅から城壁を入って三四町[*1町は約109メートル]歩くと海をバックにして草青い平原の中に金色のGreek Temple[*ギリシャ神殿]が見えた。

Greek Templeを初めて見た時の悦は書く事が出来ないものであった。遠くから見た時は大して大きくもないが、近くへよるとさすが剛健で建築の極美を表はす。殿堂全体の重々しさ、それから歯切れのよい線の切り方、columns[*円柱]のふくらみと傾斜、pedestal[*ペデスタル(柱礎)。柱頭の誤りか]の重厚。すべてが理論を超越して美くしい。

Tempio di Nettuno[*1](5th cent.B.C.)

Doric 6:14columns[*2] 36 in all

Basilica[*3](6th cent.B.C.)

Archaic[*アルカイック期の] 9:16columns[*4]

Tempio di Cerere[*5] (6th or 5th cent.B.C.)

6:11columns[*6]

Tempio di Nettunoの金色の剛健なDoric。

Basilicaは少し弱いが、より一層古風。やゝ白味の石造。

Tempio di CerereもBasilicaに似てゐる。

どちらの面から見ても美くしい。

雨が降て来る。沢山の羊の群が鈴をならして行く。

Greek[*ギリシャ人]のItalyを追想するにふさわしい光景である。

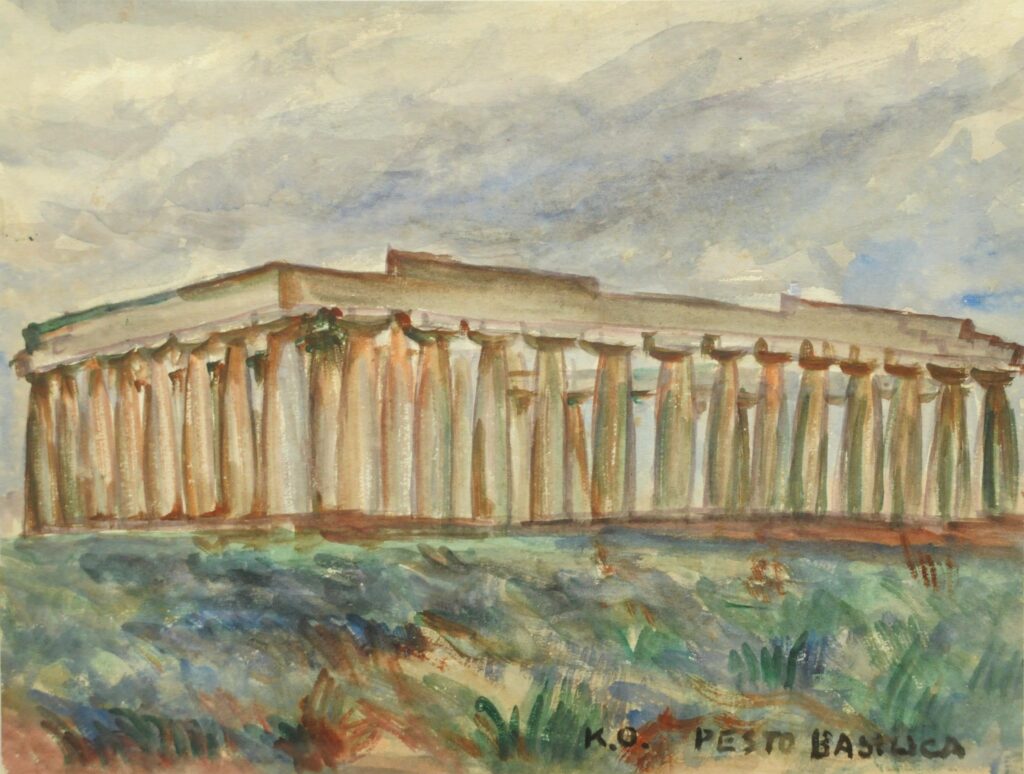

三四枚スケッチをする。写真も撮った。

夕焼が地中海の水平線上に赤く落ちて一層荘厳な場面に展開する。南欧に栄えたGreek。Athen[*アテネ]やSiracusa[*ギリシャ人が植民市を築いたシチリア島のまち]からこのPestoへ海を渡たGreek。イリアット[*『イーリアス』]やオデッセイ[*『オデュッセイア』]のあの高雅なる世界を思はずにはゐられなかった。幾度も幾度もふりかへりふりかへり眺めて離れられない程の魅力を持ってゐる。夕闇の中に消えて行く殿堂は幾度、この荘厳なる夕焼の光をあびた事か。

午後六時四十五分の汽車で十時十五分Napoli着。

【註】

*1 いわゆる「ポセイドン(ネプチューン)神殿」。ヘラに捧げられたことが分かり、今は正式には「第2ヘラ神殿」とされる。

*2 側面14本は角の2本を含む。

*3 いわゆる「バシリカ」。*1と同様に今は正式には「第1ヘラ神殿」とされる。

*4 角の2本を含めれば、側面は18本。

*5 いわゆる「ケレス神殿」。*1同様に、今は正式には「アテナ神殿」とされる。

*6 角の2本を含めれば、側面は13本。

孝吉のこの日のスケッチ《ペストゥムのバジリカ》(紙、水彩、28センチ×37センチ、個人蔵)

■忘れ得ぬ神殿

最も保存状態の良いギリシャ神殿。孝吉の目にこの日まず飛び込んできた第2ヘラ神殿(ポセイドン神殿)はそう言われる。海を背に、青々とした草原に立ち、金色に輝いて見えた。隣の第1ヘラ神殿(バシリカ)が建てられたのは、アテネのパルテノン神殿より100年ほど前の紀元前6世紀半ば。胴部が緩やかにふくらむエンタシスを強調した柱が並ぶ。

人間の根源的な生命感の発露に美を見た孝吉は、装飾性が高く古代ローマ人が好んだ後代のコリント式の柱より、時代が早いドーリア式の柱を好んだ。第1・第2ヘラ神殿ともにドーリア式で、堂々たる姿が孝吉の心をとらえた。ちなみに、少し離れて立つアテナ神殿(ケレス神殿)はドーリア式とイオニア式を融合した建物である。

夕焼けに照らされた荘厳な姿に見とれ、やがて夕闇に沈んでいくまで眺め続けた孝吉にとって、忘れ得ぬ神殿となった。

帰国後の1929年に発表した作品に《ペスツム神殿》がある。会員となっていた国画創作協会の第二部が解散し、引き継ぐ形となった国画会としての初の展覧会(第4回国展)に出品した3点のうちのひとつだ。孝吉は自画・自刻・自摺の創作版画に一時期手を出しており、目録には「木版」とある。残念ながら所在は不明だが、この日のスケッチをもとに刻んだのだろうか。

さらに1956年にフランス留学中だった長男、保夫に宛てた手紙[*8]にも、ペストゥム訪問を勧めた上で綴っている。「パルテノンより時代も一寸古いし建築の釣合もどっしりとしてパルテノンよりも好きな希臘遺跡といへます」

1925年10月から翌26年4月にかけてアテネのアクロポリスに通い詰め、パルテノン神殿から離れられなくなった孝吉が、後に振り返ってパエストゥムの魅力を記した言葉である。

【註】

*8 1956年7月16日付。個人蔵。

とヘラ神殿(奥).jpg)

海を背に、金色に輝いて見えたという第2ヘラ神殿(ポセイドン神殿)=手前=と第1ヘラ神殿(バシリカ)(いずれも1925年3月22日)=撮影・大橋孝吉

最も保存状態のいいギリシャ神殿とされる第2ヘラ神殿

第2ヘラ神殿内部。内陣の列柱も残っている。

第2ヘラ神殿の列柱

第2ヘラ神殿より隣の第1ヘラ神殿を望む。

草っ原の中に立つ第1ヘラ神殿。紀元前6世紀半ばの建築で、アテネのパルテノン神殿より古い。

と第2ヘラ神殿(奥)-1-1024x735.jpg)

第1ヘラ神殿(手前)と第2ヘラ神殿。第1ヘラ神殿の柱はエンタシスが強調され、重厚な印象を与える。

アテナ神殿(ケレス神殿)。ドーリア式とイオニア式が融合されている。