~孝吉の日記~

Pozzuoli行

水。曇。弁当を持って一人でPozzuoli[*ポッツオーリ]へ出かける。海岸公園Piazza Vittoria[*ヴィットーリア広場]からtram[トラム。路面電車] No.52に乗て行く。途中、思てゐたやうに風景が面白くない。Pozzuoliの町は山に建てられて赤い壁の洋館が面白い[*1]。電車をPozzuoliで下りて歩き出したが、少々路が不案内なので50Liraで馬車に乗る。Baia[*バイア]、 Cuma[*クーマ。ラテン語ならCumae(クマエ)。ギリシャ人の植民市]を廻ての価ならば高くもない。始に半活の噴火口Solfatara[*2]へ登る。日本人には珍らしくもないものだ。別府の地獄のやうな所もある。

瓦斯が出てゐる。guideが来てうるさいし、入場料十リラもとられて馬鹿らしい。

【註】

*1 現地の美術を学び、吸収しようと寸暇を惜しんで見て回る孝吉は「Pozzuoliの町は山に建てられて赤い壁の洋館が面白い」と関心を寄せながら先を急いだ。一方、12年前にもイタリアを旅した経験があり、1923年の関東大震災で滞欧作約200点の大半を失った川島理一郎は制作にいそしんだ。この日以降、24日朝にナポリを発つまでの間にポッツオーリに足を運び、油彩画《ナポリ、ポッツォリの岡》を手掛けている。陽光が降り注ぐ丘に赤い壁の建物が彩りを添える南欧の明るい風景を、のびやかな筆致で描いてゐる。

*2 ソルファターラ。一帯の平原カンピ・フレグレイは約3万9000年前の巨大火山の噴火に伴ってできたカルデラ。カルデラは直径約15キロ×12キロで阿蘇カルデラよりは小さく、ポッツオーリの街自体がその中にある。火山地帯の最後の噴火は1538年で、孝吉が麓で弁当を広げたモンテ・ヌオーヴォ(新山)はこの際にできた。日記に記した「半活」は、活火山でもなく死火山でもないとの意味の孝吉の造語。当時の日本の定義では「休火山」と呼んだが、現在は「活火山」に分類される。近年、火山活動が活発化。噴火口のひとつ、ソルファターラでは2017年に陥没した穴に親子3人が飲み込まれて亡くなる事故が起こり、孝吉が訪ねて100年後の現在、一般に公開されていない。

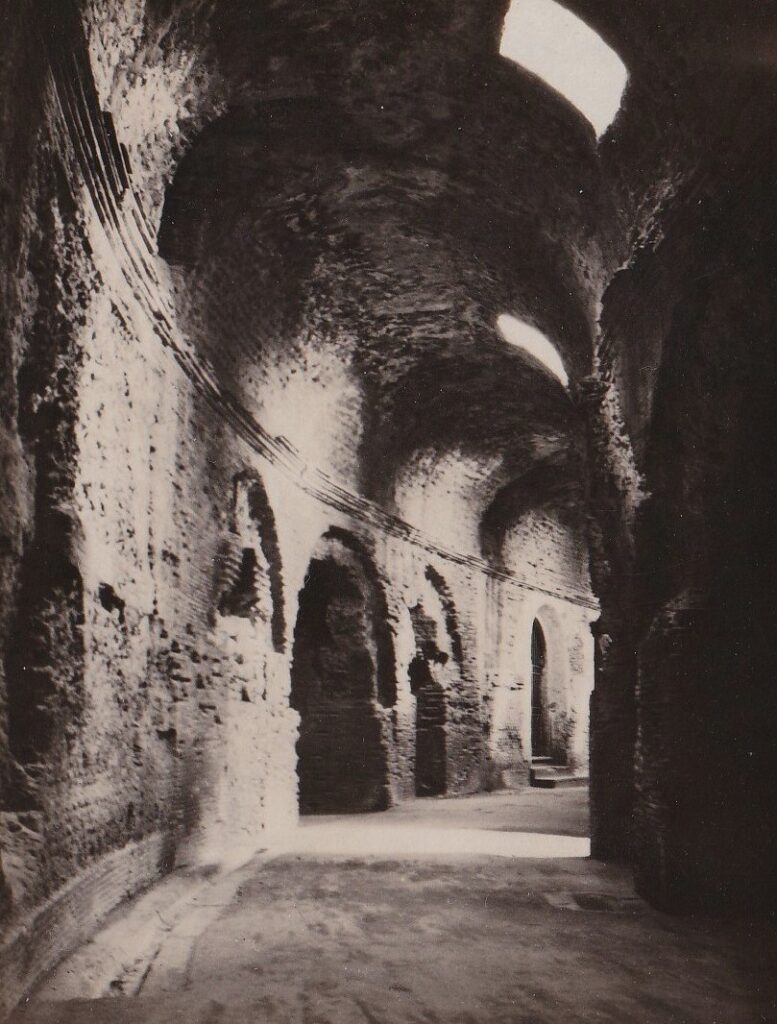

路を後もどりしてAnfiteatro[*円形闘技場]を見る。比較的よく保存されて中々立派なものだったろうと想像させる。大きなcolumns[*円柱]が折れて沢山、地に横はってゐる。地下にも室がある。Romaの遺物である。

停車場近くにSerapeum(ancient market hall or bath)[*3]の跡がある。三本のcolumnsが立つばかりだ。

それから馬車はBaiaへ走る。そうよい景色ではないが、のどかだ。

Monte Nuovo[*モンテ・ヌオーヴォ。新山]の麓の小さな見晴しのあるristorante[*レストラン]で弁当を食ふ。マカロニがうまい。

Lago Lucrino[*ルクリーノ湖]畔を過ぎてBaiaへ着く少し前にBagni antica[*古代の浴場](Terme Nerone[*ネロの温泉])を見せる。

奥深いほら穴へ松明をともして入って行く。温泉の熱で暑い。しかし、こんな所かといふばかりだ。

岬にはCastello di Baia[*バイア城]も見える。

海岸にTemple of Mercury[*4]のruin[*遺跡]がある。

停車場近くにTemple of Diana[*5]のdomeの破れがある。向ひの丘にTemple of Venus[*6]の小さいruinも見える。皆大したものでない。岬を超えてLago del Fusaro[*フサロ湖]畔を走る。葡萄畑ばかりだが、まだ葉も果もない。CumaはB.C.5、6cent.[*正しくは紀元前8世紀頃とされる]に開かれた所で甚だ古いが、今は丘上にAcropolisのwallが残て古を語るばかりである。馬車を下りてAcropolisの近く迠歩く。

【註】

*3 いわゆる「セラペウム」(セラピス神殿)。18世紀の発掘でセラピスの像が出土したためそう誤認されてきたが、実際には市場の建物。孝吉が携えたベデカーのイタリアのガイドブック(第2版、1909年)は「市場のホールか浴場」としており、孝吉の記述もこれに基づくとみられる。

*4 いわゆる「メルクリウス神殿」。実際は冷水浴室とみられている。

*5 いわゆる「ディアナ神殿」。実際は浴場と別荘の複合施設の一部とみられている。

*6 いわゆる「ウェヌス神殿」。同上。

ポッツオーリの円形闘技場の地下。円形闘技場としてローマのコロッセオ、カプアに次いでイタリア国内3番目の規模を誇った。(1925年3月18日)=撮影・大橋孝吉

ポッツオーリの円形闘技場(同)=同

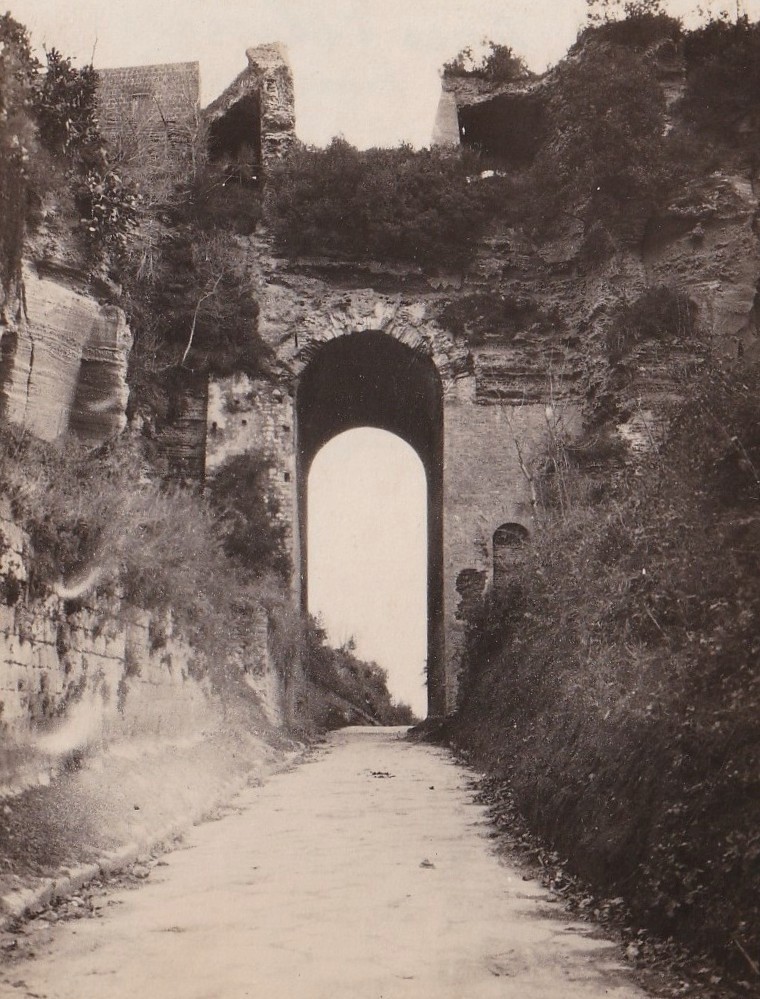

又、馬車でGrotta Sibilla[*シビュラの洞窟]の前を通る。Lago Averno[*アヴェルヌス湖]から引いた地下水道なんだ[*7]。大きな古のviaduct[*高架橋](65ft high[*高さ約20メートル])Arco Felice[*アルコ・フェリーチェ]の下を通てLago Averno畔へ出る。湖畔にTemple d’ Apollon[*8]の小さいruinsも見下す。

Baiaの岬も見えて地形は面白いが、樹木が少い為に風景ががらんとしてあまりよくない。フレグラエ[*フレグレイ]の野を馬車は勢よく走る。御者も呑気になって自分の隣へ乗込む。Pozzuoliへ帰たら三時。電車でNapoliへ帰る。兵隊がたくさん行進するに出くはす。

行進の楽が快活で華かで、どうも戦争に行くやうにも思はれない位で音楽的だ。Alinali[*フラテッリ・アリナーリ社。フィレンツェを本拠とした老舗の写真会社]の支店でantique[*古代美術]の写真を買ふ。

【註】

*7 ウェルギリウスがローマ建国の叙事詩『アエネイス』で、アポロの神託を伝える巫女シビュラの住まいとして描いた洞窟は中世から探索され、「シビュラの洞窟」とされる場所はアヴェルヌス湖畔などに複数ある。孝吉が洞窟の前を通ったのは、クマエのアクロポリスを後にしてアルコ・フェリーチェに着くまでの間。クマエとアヴェルヌス湖を結ぶため紀元前1世紀に築かれた軍事上の地下通路で、給水にも使われた「コッケイウスの洞窟」について、御者ほか現地の人が「シビュラの洞窟」と説明した可能性がある。そばに別の洞窟があるが、孝吉訪問の前年からクマエで調査を始めた考古学者が「シビュラの洞窟」とするのは1932年になってから。今ではウェルギリウスの時代より後世のものと判明し、やはり軍事上の地下通路とみなされている。

*8 いわゆる「アポロ神殿」。実際は温浴施設だったとされる。

アルコ・フェリーチェ。切り通しを利用したまちの門であると同時に、高架橋の役割も果たした。(1925年3月18日)=撮影・大橋孝吉

1925~26年に孝吉が手にしたアリナーリ社ナポリ支店の広告物。ギリシャやパリでの撮影を含むモノクロ写真のネガ5万点、カラー写真・複製600点、コロタイプ印刷の複製品3千点、手彩色写真など豊富な品揃えをPRしている。